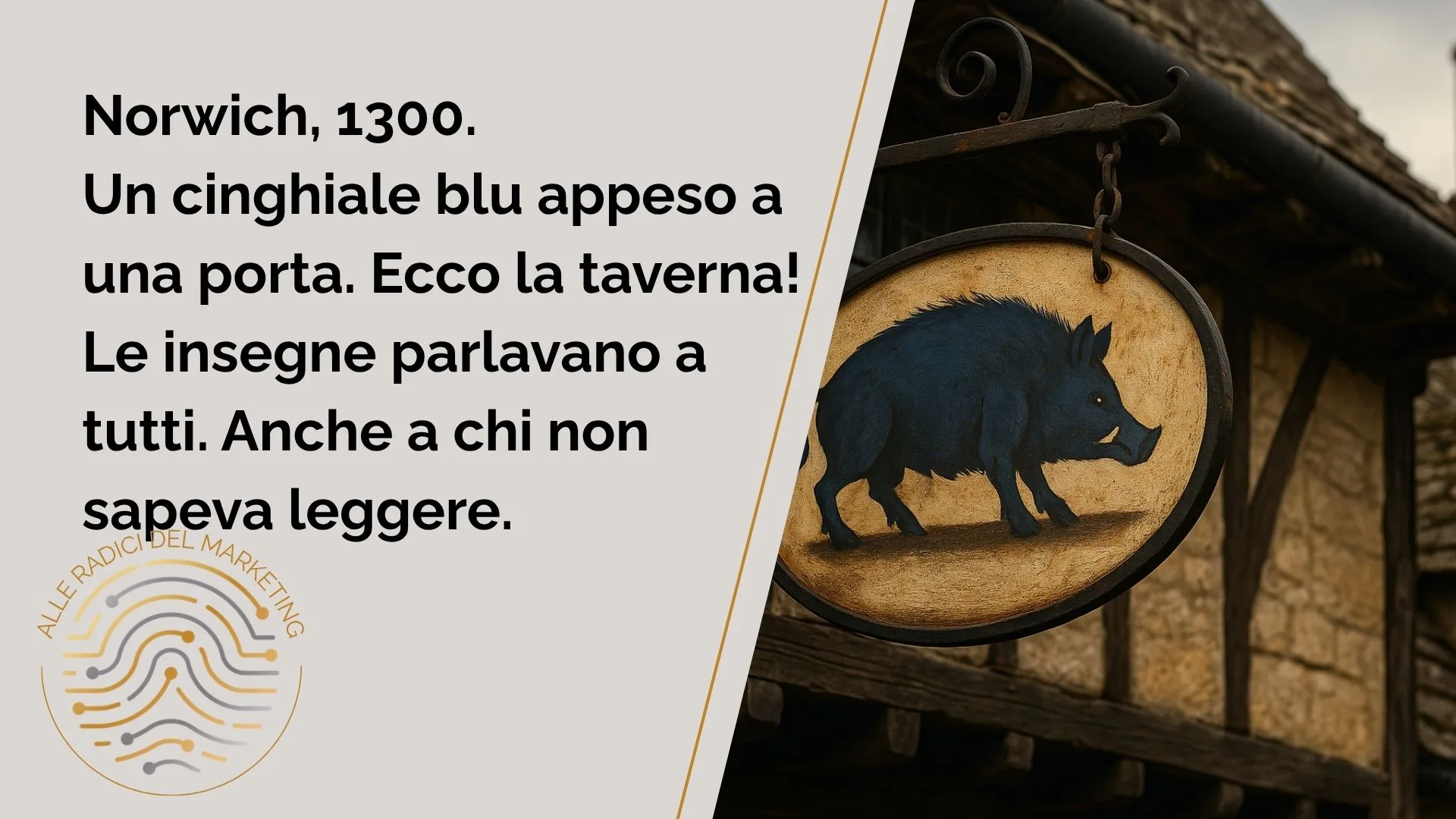

È notte a Parigi, attorno al 1300. Le lanterne a olio gettano ombre tremolanti sulle pietre irregolari della rue Saint-Denis. La città dorme, ma le insegne no. Un’insegna a forma di luna pende sopra una porta chiusa: lì abita un barbiere. Più avanti, un drago dipinto su legno segnala una taverna. Un gallo dorato indica un fornaio. Nessuna scritta. Solo immagini. Perché quasi nessuno sa leggere. Ma tutti sanno riconoscere. Ogni insegna è un messaggio: chi sei, cosa fai, perché dovrei entrare. È marketing silenzioso. Ed è ovunque.

Il Medioevo e il marketing dell’immagine

Nel Medioevo, la grande maggioranza della popolazione era analfabeta. Le parole scritte avevano senso solo per notai, monaci, funzionari. Ma le città crescevano, le botteghe aumentavano, e le attività commerciali si facevano sempre più varie e affollate. Come distinguersi? Come essere riconoscibili?

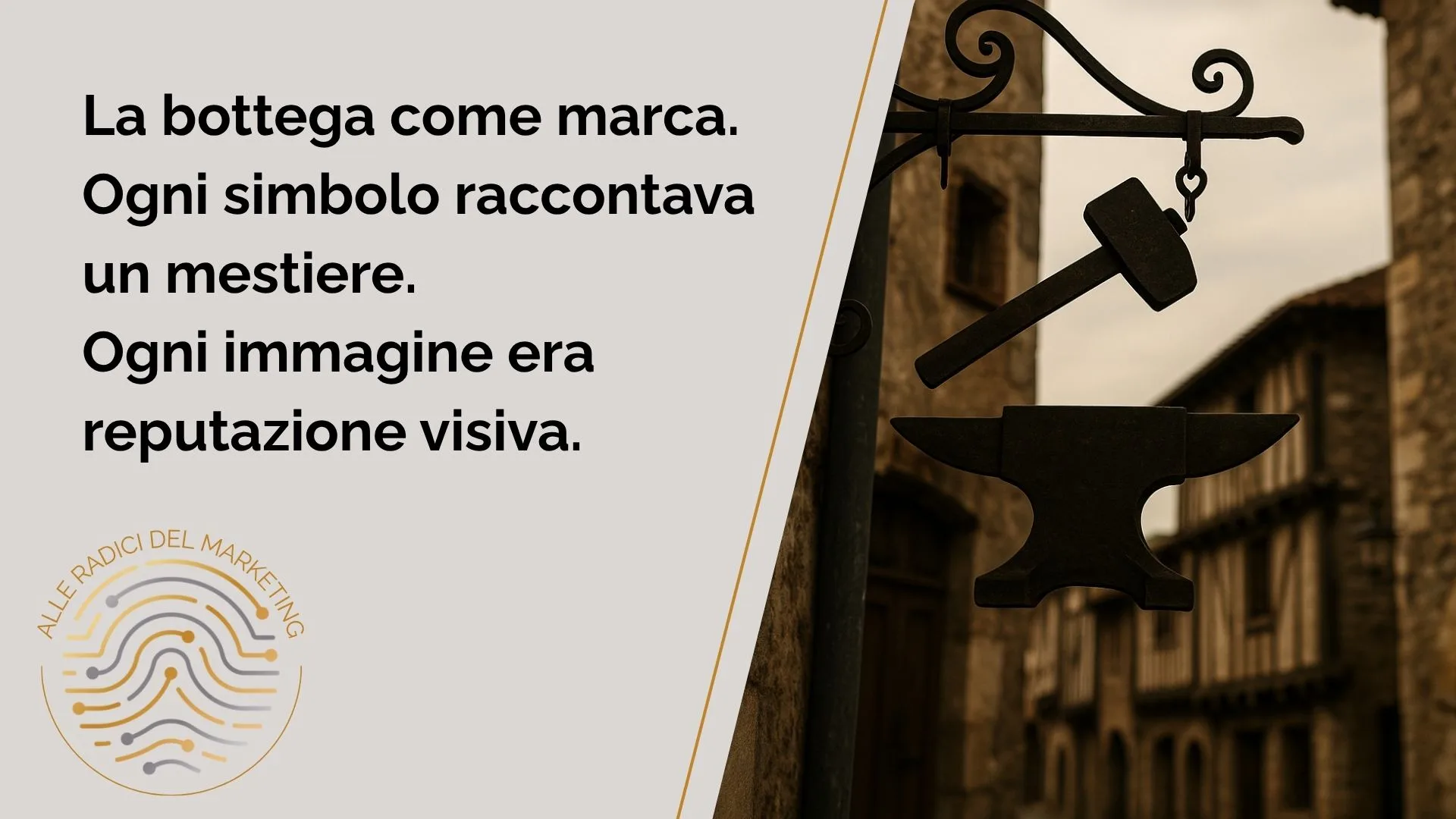

La risposta stava nell’immagine. Le botteghe iniziarono a esporre insegne — spesso dipinte su legno, scolpite in ferro, sospese su staffe che sporgevano sulla strada — per segnalare la propria attività. Il macellaio metteva una testa di cinghiale, l’orefice un anello, il vinaio una botte. Non servivano parole. Bastava un oggetto, un simbolo, un’immagine familiare.

Ogni insegna era un codice visivo condiviso. Un linguaggio fatto di icone. Un precursore dei loghi moderni.

Segni sospesi, identità concrete

Le insegne medievali non erano solo informative. Erano decorative, narrative, persino identitarie. Spesso venivano tramandate con la bottega: “la taverna del cervo rosso”, “l’osteria alla luna crescente”. Non erano solo rappresentazioni dell’attività: erano nomi propri.

In molte città, le autorità comunali iniziarono a regolamentare le insegne, per evitare confusione o eccessi. Parigi, Londra, Firenze, Venezia: ovunque si sviluppò una sorta di urbanistica simbolica, in cui ogni strada era costellata di immagini pensate per colpire l’occhio e restare nella memoria.

E proprio come oggi, i più astuti impararono a differenziarsi. Alcuni artigiani scelsero simboli inaspettati: non più il martello per il fabbro, ma una cometa. Non più la spada per l’armaiolo, ma un falco. Per farsi notare. Per farsi ricordare.

L’insegna come media

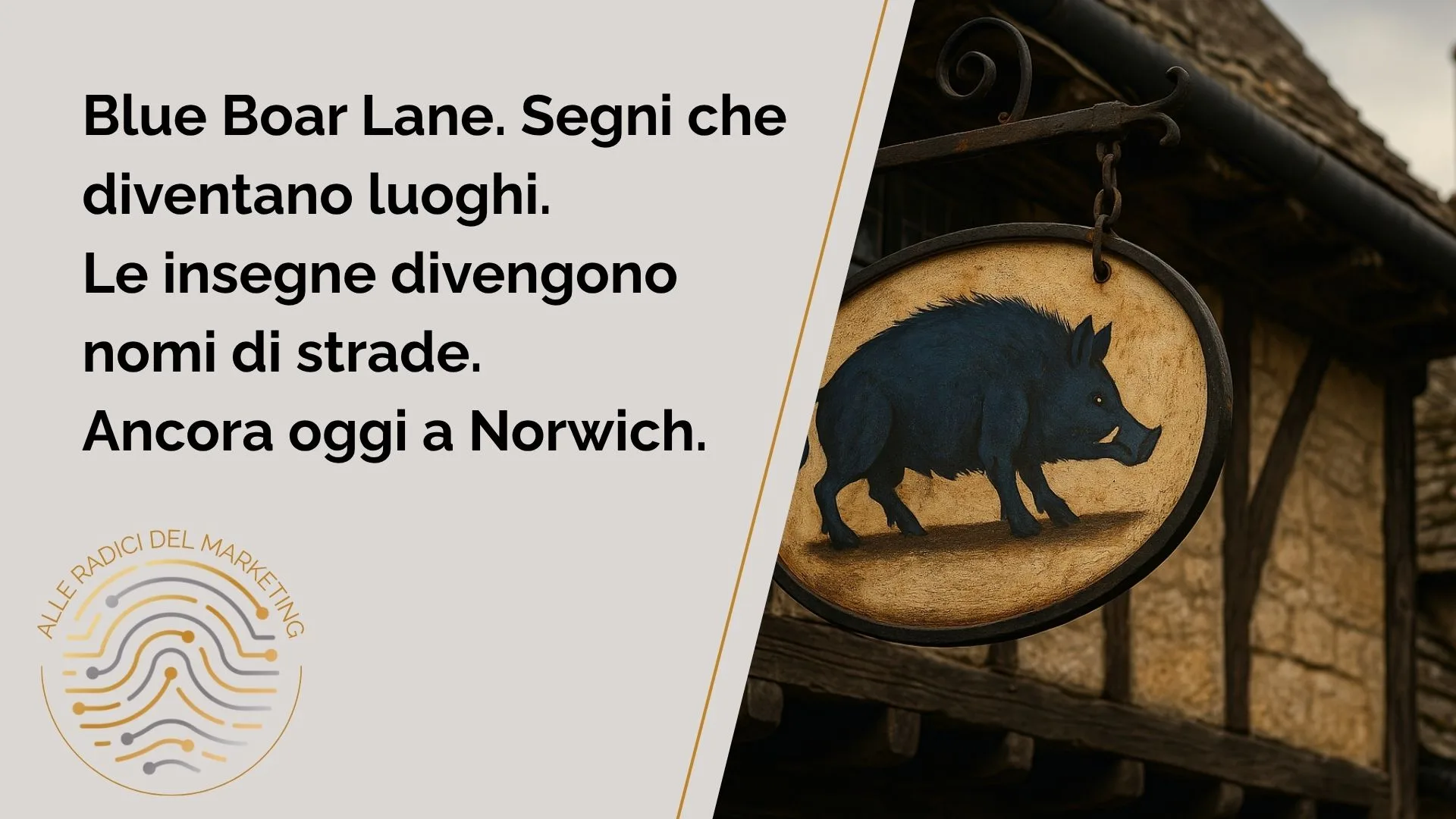

Nel Trecento, a Londra, veniva istituito un sistema di registrazione delle insegne, soprattutto per le locande e i commercianti di vino. Il “White Hart”, il “Golden Lion”, il “Blue Boar” non erano solo nomi poetici: erano identità visive ufficiali, che dovevano essere riconoscibili anche da lontano. In molte strade, le insegne diventavano così caratteristiche da dare nome all’intero isolato o quartiere. Ancora oggi, in alcune città, i nomi delle strade riflettono queste antiche immagini.

Le insegne, in questo senso, funzionavano come media di prossimità: comunicavano a chi passava, senza bisogno di leggere, attraverso colore, forma, simbolo.

E il cliente, spesso abituale, si legava a quell’immagine. La riconosceva come segno di qualità. O, al contrario, imparava a evitarla.

Il simbolo come garanzia

Come scrive lo storico Richard A. Goldthwaite nel suo studio sull’economia urbana italiana, “in un mondo che non poteva contare sulla reputazione scritta, la coerenza dell’immagine era tutto.” L’insegna era reputazione visibile. Un’infrastruttura simbolica prima ancora che commerciale.

Era una promessa: “qui trovi ciò che ti aspetti”. Ma anche un invito a memorizzare, collegare, distinguere.

E se il lavoro era buono, l’insegna diventava famosa. Si diceva: “compra il pane dal gallo d’oro”, “vai a prendere il vino al cervo nero”. L’immagine sostituiva il marchio. E il marchio, senza ancora esserlo, già funzionava da brand.

Anticipazioni del linguaggio visivo moderno

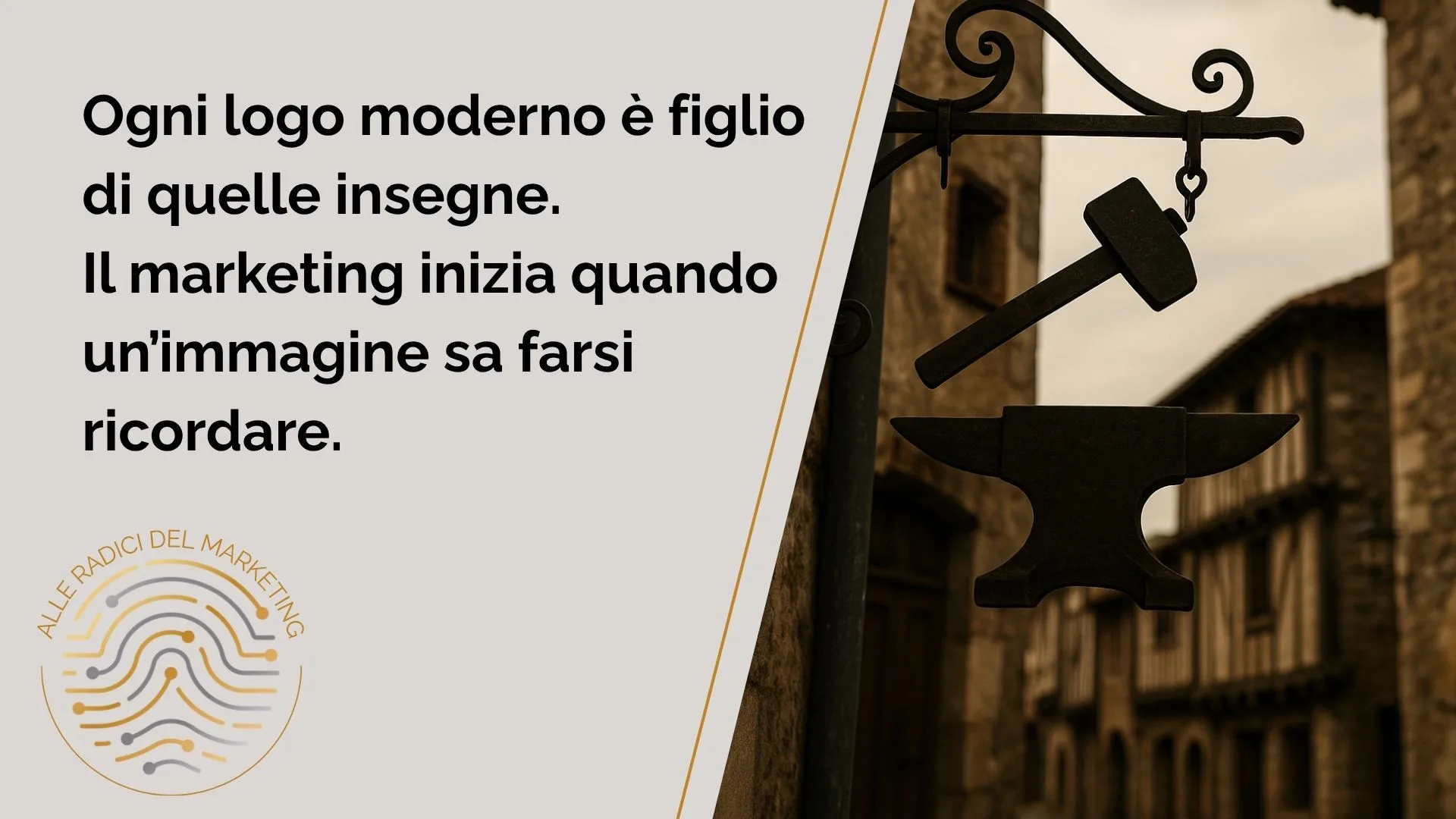

Le insegne medievali sono un anello di congiunzione tra l’antico simbolismo (delle gilde, dei santi, delle famiglie) e il moderno branding. Usano sintesi visiva, riferimenti culturali condivisi, colore e forma come strumenti comunicativi. E soprattutto: sono persistenti.

In un mondo privo di media elettronici, l’insegna era un messaggio che non scompariva mai. Restava lì, giorno e notte. Continuava a parlare anche senza voce. Come un logo inciso nella pietra.

La marca prima del nome

Molte insegne, col tempo, divennero nomi di luogo. Oppure rimasero nella memoria collettiva. E quando la stampa arrivò, e le parole si diffusero, quei simboli continuarono a vivere, trasformandosi in loghi, etichette, timbri.

Il passaggio dall’immagine al brand testuale non cancellò il simbolo. Lo rafforzò.

Oggi, quando vediamo una mela morsicata, una virgola allungata o un cane stilizzato, stiamo leggendo simboli che funzionano esattamente come le insegne medievali: ci dicono chi c’è dietro, cosa aspettarci, se possiamo fidarci.

Fonti

- Oxford Academic e Decorative Fair: “guild signs” medievali

- Reddit e Excelkc: uso di simboli visivi per le botteghe excelkc.com

Nel prossimo episodio…

Faremo un salto più lungo: andremo in India, Persia, Cina, sulle rotte della via della seta, dove i mercanti comunicavano reputazione senza mai scrivere nulla. Solo attraverso merci, rituali e memoria orale.

Il marketing come relazione di fiducia tra culture diverse.

Articolo di Dreamers Agency